智慧消防吸气式感烟火灾探测器可燃气体探测器火焰探测器消防水炮防火门监控系统

火灾自动报警系统

全国400询价电话:400-928-6119

吸气式感烟火灾探测报警系统

全国400询价电话:400-928-6119

气体灭火系统装置

全国400询价电话:400-928-6119

电气火灾监控系统

全国400询价电话:400-928-6119

消防设备电源监控系统

全国400询价电话:400-928-6119

智慧消防吸气式感烟火灾探测器可燃气体探测器火焰探测器消防水炮防火门监控系统

全国400询价电话:400-928-6119

全国400询价电话:400-928-6119

全国400询价电话:400-928-6119

全国400询价电话:400-928-6119

全国400询价电话:400-928-6119

![《医疗建筑消防设计技术要点》豫建消协[2025]45号](/images/upload/Image/dnfire20251017150834r0oma8.jpg)

![《医疗建筑消防设计技术要点》豫建消协[2025]45号](/images/upload/Image/dnfire202510171509030fit5i.jpg)

![《医疗建筑消防设计技术要点》豫建消协[2025]45号](/images/upload/Image/dnfire20251017150912241cnx.jpg)

医疗建筑消防设计技术要点

1 总则

1.0.1 为协助行业主管部门化解处置建设工程消防审验历史遗留问题提供技术支撑,依据有关法律、法规、标准,汇编此要点。

1.0.2 医疗建筑在化解处置建设工程消防审验历史遗留问题使用和维护中的防火,以及既有建筑改造、使用和维护中的防火,参照此要点。

1.0.3 既有建筑改造应根据建筑的现状和改造后的建筑规模、火灾危险性和使用用途等因素确定相应的防火技术要求,并达到本要点规定的目标、功能和性能要求。

1.0.4 工程建设创新性的技术方法和措施应进行论证并符合相关规范中有关性能的要求。

1.0.5 医疗建筑消防设计除应符合本技术要点的规定外,尚应符合国家现行有关标准及规范的规定。

2 基本规定

2.0.1 医疗建筑的防火性能和设防标准应与医疗建筑的高度(埋深)、层数、规模、类别、使用性质、功能用途、火灾危险性等相适应。

2.0.2 医疗建筑防火应达到下列目标要求:

1 保障人身和财产安全及人身健康;

2 保障重要使用功能,保障生产、经营或重要设施运行的连续性;

3 保护公共利益;

4 保护环境、节约资源。

2.0.3 医疗建筑防火应符合下列功能要求:

1 医疗建筑的承重结构应保证其在受到火或高温作用后,在设计耐火时间内仍能正常发挥承载功能;

2 医疗建筑应设置满足在建筑发生火灾时人员安全疏散或避难需要的设施;

3 医疗建筑内部和外部的防火分隔应能在设定时间内阻止火灾蔓延至相邻其他建筑或建筑内的其他防火分隔区域;

4 医疗建筑的总平面布局及与相邻建筑的间距应满足消防救援的要求。

2.0.4 医疗建筑中有可燃气体、蒸气、粉尘、纤维爆炸危险性的场所或部位,应采取防止形成爆炸条件的措施;当采用泄压、减压、结构抗爆或防爆措施时,应保证建筑的主要承重结构在燃烧爆炸产生的压强作用下仍能发挥其承载功能。

2.0.5 在有可燃气体的环境内,可能产生静电的设备和管道均应具有防止发生静电或静电积累的性能。

2.0.6 医疗建筑中散发较空气轻的可燃气体的场所或部位,应采取防止可燃气体在室内积聚的措施;散发较空气重的可燃气体的场所或部位,应符合下列规定:

1 楼地面应具有不发火花的性能,使用绝缘材料铺设的整体楼地面面层应具有防止发生静电的性能;

2 场所内设置地沟时,应采取措施防止可燃气体在地沟内积聚,并防止火灾通过地沟与相邻场所的连通处蔓延。

2.0.7 医疗建筑应满足《建筑防火通用规范》GB 55037和《建筑设计防火规范》GB 50016等规范要求。

3 建筑专业

3.1 建筑分类及耐火等级

3.1.1 医疗建筑包括医院、社区卫生服务中心(站)、卫生院、门诊部、诊所、医务室、村卫生室、急救中心(站)、专科疾病防治院(所、站)等;根据其建筑高度和层数可分为单、多层建筑和高层建筑,高层医疗建筑属于一类。

3.1.2 医疗建筑耐火等级可分为一、二、三级。不同耐火等级建筑相应构件的燃烧性能和耐火极限不应低于《建筑设计防火规范》GB 50016的规定。

3.1.3 地下、半地下建筑(室)的耐火等级应为一级。

3.1.4 高层医疗建筑的耐火等级应为一级。

3.1.5 裙房的耐火等级不应低于高层医疗建筑主体的耐火等级。

3.1.6 总建筑面积大于1500㎡的医疗建筑,设置洁净手术部的医疗建筑的耐火等级不应低于二级;医院建筑的耐火等级不宜低于二级。

3.1.7 一、二级耐火等级建筑的屋面板应采用不燃材料。屋面防水层宜采用不燃、难燃材料,当采用可燃防水材料且铺设在可燃、难燃保温材料上时,防水材料或可燃、难燃保温材料应采用不燃材料作防护层。

3.1.8 二级耐火等级建筑内采用难燃性墙体的房间隔墙,其耐火极限不应低于0.75h;当房间的建筑面积不大于100m²时,房间隔墙可采用耐火极限不低于0.50h的难燃性墙体或耐火极限不低于0.30h的不燃性墙体。

3.1.9 医疗建筑中的非承重外墙、房间隔墙和屋面板,当确需采用金属夹芯板材时,其芯材应为不燃材料,且耐火极限应符合《建筑设计防火规范》GB 50016有关规定。

3.1.10 二级耐火等级医疗建筑内采用不燃材料的吊顶,其耐火极限不限。三级耐火等级的医疗建筑的吊顶,应采用不燃材料;当采用难燃材料时,其耐火极限不应低于0.25h。二、三级耐火等级医疗建筑内门厅、走道的吊顶应采用不燃材料。

3.1.11 医疗建筑内预制钢筋混凝土构件的节点外露部位,应采取防火保护措施,且节点的耐火极限不应低于相应构件的耐火极限。

3.1.12 一、二级耐火等级医疗建筑的上人平屋顶,其屋面板的耐火极限分别不应低于1.50h和1.00h。

3.1.13 医疗建筑中承重的下列结构或构件应根据设计耐火极限和受力情况等进行耐火性能验算和防火保护设计,或采用耐火试验验证其耐火性能:

1 金属结构或构件;

2 木结构或构件;

3 组合结构或构件;

4 钢筋混凝土结构或构件。

3.2 总平面布局

3.2.1 医疗建筑基地应远离污染源,远离易燃、易爆物品的生产和储存区,并应远离高压线路极其设施,不应临近少年儿童活动密集场所。

3.2.2 在总平面布局中,应合理确定医疗建筑的位置、防火间距、消防车道和消防水源。医疗建筑之间的防火间距不应小于《建筑防火通用规范》GB 55037和《建筑设计防火规范》GB 50016的规定。

3.2.3 医疗建筑与单独建造的变电站的防火间距应符合《建筑设计防火规范》GB 50016第3.4.1条有关室外变、配电站的规定,但与单独建造的终端变电站的防火间距,可根据变电站的耐火等级按《建筑设计防火规范》GB 50016第5.2.2条有关民用建筑的规定确定。

医疗建筑与10kV及以下的预装式变电站的防火间距不应小于3m。

医疗建筑与燃油、燃气或燃煤锅炉房的防火间距应符合《建筑设计防火规范》GB 50016第3.4.1条有关丁类厂房的规定,但与单台蒸汽锅炉的蒸发量不大于4t/h或单台热水锅炉的额定热功率不大于2.8MW的燃煤锅炉房的防火间距,可根据锅炉房的耐火等级按《建筑设计防火规范》GB 50016第5.2.2条有关民用建筑的规定确定。

3.2.4 医疗建筑与燃气调压站、液化石油气气化站或混气站、城市液化石油气供应站瓶库等的防火间距,应符合现行国家标准《城镇燃气设计规范》GB 50028的规定。

3.2.5 相邻两座通过连廊、天桥或下部建筑物等连接的医疗建筑,防火间距应按照两座独立建筑确定。

3.3 防火分区与层数

3.3.1 不同耐火等级建筑的允许建筑高度或层数、防火分区最大允许建筑面积应符合《建筑设计防火规范》GB 50016表5.3.1的规定。

3.3.2 医疗建筑内设置自动扶梯、敞开楼梯等上、下层相连通的开口时,其防火分区的建筑面积应按上、下层相连通的建筑面积叠加计算;当叠加计算后的建筑面积大于《建筑设计防火规范》GB 50016第5.3.1条的规定时,应划分防火分区。

医疗建筑内设置中庭时,其防火分区的建筑面积应按上、下层相连通的建筑面积叠加计算;当叠加计算后的建筑面积大于《建筑设计防火规范》GB 50016第5.3.1条的规定时,应符合下列规定:

1 与周围连通空间应进行防火分隔:采用防火隔墙时,其耐火极限不应低于1.00h;采用防火玻璃墙时,其耐火隔热性和耐火完整性不应低于1.00h,采用耐火完整性不低于1.00h的非隔热性防火玻璃墙时,应设置自动喷水灭火系统进行保护;采用防火卷帘时,其耐火极限不应低于3.00h,并应符合《建筑设计防火规范》GB 50016的规定;与中庭相连通的门、窗,应采用火灾时能自行关闭的甲级防火门、窗;

2 高层医疗建筑内的中庭回廊应设置自动喷水灭火系统和火灾自动报警系统;

3 中庭应设置排烟设施;

4 中庭内不应布置可燃物。

3.3.3 防火分区之间应采用防火墙分隔,确有困难时,可采用防火卷帘等防火分隔设施分隔。采用防火卷帘分隔时,应符合《建筑设计防火规范》GB 50016的规定。

3.4 平面布置

3.4.1 医疗建筑的平面布置应结合建筑的耐火等级、火灾危险性、使用功能和安全疏散等因素合理布置,应便于建筑发生火灾时的人员疏散和避难,有利于减小火灾危害、控制火势和烟气蔓延。同一医疗建筑内的不同使用功能区域之间应进行防火分隔。

3.4.2 医疗建筑、平时使用的人民防空工程应综合其高度(埋深)、使用功能和火灾危险性等因素,根据有利于消防救援、控制火灾及降低火灾危害的原则划分防火分区。防火分区的划分应符合下列规定:

1 建筑内横向应采用防火墙等划分防火分区,且防火分隔应保证火灾不会蔓延至相邻防火分区;

2 建筑内竖向按自然楼层划分防火分区时,除允许设置敞开楼梯间的建筑外,防火分区的建筑面积应按上、下楼层中在火灾时未封闭的开口所连通区域的建筑面积之和计算;

3 高层建筑主体与裙房之间未采用防火墙和甲级防火门分隔时,裙房的防火分区应按高层建筑主体的相应要求划分;

4 除建筑内游泳池、消防水池等的水面、冰面或雪面面积,射击场的靶道面积,污水沉降池面积,开敞式的外走廊或阳台面积等可不计入防火分区的建筑面积外,其他建筑面积均应计入所在防火分区的建筑面积。

3.4.3 医疗建筑中住院病房的布置和分隔应符合下列规定:

1 不应布置在地下或半地下;

2 对于三级耐火等级建筑,应布置在首层或二层;

3 建筑内相邻护理单元之间应采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙和甲级防火门分隔;

4 设在I级木结构建筑中时应布置在首层、二层或三层;

5 设在Ⅱ级木结构建筑中时应布置在首层或二层。

3.4.4 除有特殊要求的建筑、木结构建筑和附建于医疗建筑中的汽车库外,其他医疗建筑中每个防火分区的最大允许建筑面积应符合下列规定:

1 对于高层医疗建筑,不应大于1500㎡;

2 对于一、二级耐火等级的单、多层医疗建筑,不应大于2500㎡;对于三级耐火等级的单、多层医疗建筑,不应大于1200㎡;

3 对于地下设备房,不应大于1000㎡;对于地下其他区域,不应大于500㎡;

4 当防火分区全部设置自动灭火系统时,上述面积可以增加1.0倍;当局部设置自动灭火系统时,可按该局部区域建筑面积的1/2计入所在防火分区的总建筑面积。

3.4.5 医疗建筑内的会议厅、多功能厅等人员密集的场所,宜布置在首层、二层或三层。设置在三级耐火等级的建筑内时,不应布置在三层及以上楼层。确需布置在一、二级耐火等级建筑的其他楼层时,应符合下列规定:

1 一个厅、室的疏散门不应少于2个,且建筑面积不宜大于400m²;

2 设置在地下或半地下时,宜设置在地下一层,不应设置在地下三层及以下楼层;

3 设置在高层建筑内时,应设置火灾自动报警系统和自动喷水灭火系统等自动灭火系统。

3.4.6 下列场所应采用防火门、防火窗、耐火极限不低于2.00h的防火隔墙和耐火极限不低于1.00h的楼板与其他区域分隔:

1 医疗建筑内的厨房;

2 医疗建筑中的手术室或手术部、产房、重症监护室、贵重精密医疗装备用房、储藏间、实验室、胶片室等;

3 建筑中的儿童活动场所;

4 除消防水泵房、消防控制室外其他消防设备或器材房。

3.4.7 当洁净手术部内每层或一个防火分区的建筑面积大于2000㎡时,宜采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙分隔成不同的单元,相邻单元连通处应采用常开甲级防火门,不得采用卷帘。

3.4.8 设置洁净护理与隔离单元的多层、高层建筑,宜在洁净护理与隔离单元的病房区域设置紧急状况下可开启外窗的外廊或敞开式外廊;当洁净护理与隔离单元的病房区域位于距地面高度大于32m的楼层时,应设置敞开式或具有可开启外窗的外廊。设置外廊的洁净护理与隔离单元的病房均应设置火灾时可开启且通向外廊的疏散门。

3.4.9 燃油或燃气锅炉、可燃油油浸变压器、充有可燃油的高压电容器和多油开关、柴油发电机房等独立建造的设备用房与医疗建筑贴邻时,应采用防火墙分隔,且不应贴邻建筑中人员密集的场所。上述设备用房附设在建筑内时,应符合下列规定:

1 当位于人员密集的场所的上一层、下一层或贴邻时,应采取防止设备用房的爆炸作用危及上一层、下一层或相邻场所的措施;

2 设备用房的疏散门应直通室外或安全出口;

3 设备用房应采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙和耐火极限不低于1.50h的不燃性楼板与其他部位分隔,防火隔墙上的门、窗应为甲级防火门、窗。

3.4.10 附设在医疗建筑内的燃油或燃气锅炉房、柴油发电机房,除应符合上述规定外,尚应符合下列规定:

1 常(负)压燃油或燃气锅炉房不应位于地下二层及以下,位于屋顶的常(负)压燃气锅炉房与通向屋面的安全出口的最小水平距离不应小于6m;其他燃油或燃气锅炉房应位于建筑首层的靠外墙部位或地下一层的靠外侧部位,不应贴邻消防救援专用出入口、疏散楼梯(间)或人员的主要疏散通道;

2 建筑内单间储油间的燃油储存量不应大于1m³。油箱的通气管设置应满足防火要求,油箱的下部应设置防止油品流散的设施。储油间应采用耐火极限不低于3.00h的防火隔墙与发电机间、锅炉间分隔;

3 柴油机的排烟管、柴油机房的通风管、与储油间无关的电气线路等,不应穿过储油间;

4 燃油或燃气管道在设备间内及进入建筑物前,应分别设置具有自动和手动关闭功能的切断阀。

3.4.11 附设在医疗建筑内的可燃油油浸变压器、充有可燃油的高压电容器和多油开关等的设备用房,尚应符合下列规定:

1 油浸变压器室、多油开关室、高压电容器室均应设置防止油品流散的设施;

2 变压器室应位于建筑的靠外侧部位,不应设置在地下二层及以下楼层;

3 变压器室之间、变压器室与配电室之间应采用防火门和耐火极限不低于2.00h的防火隔墙分隔。

3.4.12 消防水泵房的布置和防火分隔应符合下列规定:

1 单独建造的消防水泵房,耐火等级不应低于二级;

2 附设在建筑内的消防水泵房应采用防火门、防火窗、耐火极限不低于2.00h的防火隔墙和耐火极限不低于1.50h的楼板与其他部位分隔;

3 除地铁工程、水利水电工程和其他特殊工程中的地下消防水泵房可根据工程要求确定其设置楼层外,其他建筑中的消防水泵房不应设置在建筑的地下三层及以下楼层;

4 消防水泵房的疏散门应直通室外或安全出口;

5 消防水泵房的室内环境温度不应低于5℃;

6 消防水泵房应采取防水淹等的措施。

3.4.13 消防控制室的布置和防火分隔应符合下列规定:

1 单独建造的消防控制室,耐火等级不应低于二级;

2 附设在建筑内的消防控制室应采用防火门、防火窗、耐火极限不低于2.00h的防火隔墙和耐火极限不低于1.50h的楼板与其他部位分隔;

3 消防控制室应位于建筑的首层或地下一层,疏散门应直通室外或安全出口;

4 消防控制室的环境条件不应干扰或影响消防控制室内火灾报警与控制设备的正常运行;

5 消防控制室内不应敷设或穿过与消防控制室无关的管线;

6 消防控制室应采取防水淹、防潮、防啮齿动物等措施。

3.4.14 医疗建筑内不应设置经营、存放或使用甲、乙类火灾危险性物品的商店、作坊或储藏间等。医疗建筑内除可设置满足建筑使用功能的附属库房外,不应设置生产场所或其他库房,不应与工业建筑组合建造。

3.4.15 燃气调压用房、瓶装液化石油气瓶组用房应独立建造,不应与人员密集的场所及其他高层建筑贴邻;贴邻其他建筑的,应采用防火墙分隔,门、窗应向室外开启。瓶装液化石油气瓶组用房应符合下列规定:

1 当与所服务建筑贴邻布置时,液化石油气瓶组的总容积不应大于1m³,并应采用自然气化方式供气;

2 瓶组用房的总出气管道上应设置紧急事故自动切断阀;

3 瓶组用房内应设置可燃气体探测报警装置。

3.4.16 医疗建筑内使用天然气的部位应便于通风和防爆泄压。高层医疗建筑内使用可燃气体燃料时,应采用管道供气。使用可燃气体的房间或部位宜靠外墙设置,并应符合现行国家标准《城镇燃气设计规范》GB 50028的规定。

3.4.17 供建筑内使用的丙类液体燃料,其储罐应布置在医疗建筑外,并应符合下列规定:

1 当总容量不大于15m³,且直埋于建筑附近、面向油罐一面4.0m范围内的建筑外墙为防火墙时,储罐与建筑的防火间距不限;

2 当总容量大于15m³时,储罐的布置应符合《建筑设计防火规范》GB 50016的规定;

3 当设置中间罐时,中间罐的容量不应大于1m³,并应设置在一、二级耐火等级的单独房间内,房间门应采用甲级防火门。

3.4.18 医用气体气源站房的布置应在医疗卫生机构总体设计中统一规划,其噪声和排放的废气、废水不应对医疗卫生机构及周边环境造成污染。

3.4.19 医用空气供应源站房、医用真空汇泵房、牙科专用真空汇泵房、麻醉废气排放泵房设计,应符合下列规定:

1 机组四周应留有不小于1m的维修通道;

2 每台压缩机、干燥机、真空泵、真空风机应根据设备或安装位置的要求采取隔震措施,机房及外部噪声应符合现行国家标准《声环境质量标准》GB 3096以及医疗工艺对噪声与震动的规定;

3 站房内应采取通风或空调措施,站房内环境温度不应超过相关设备的允许温度。

3.4.20 中心供氧用房应远离热源、火源和易燃易爆源。

3.4.21 医用液氧贮罐站的设计应符合下列规定:

1 贮罐站应设置防火围堰,围堰的有效容积不应小于围堰最大液氧贮罐的容积,且高度不应低于0.9m;

2 医用液氧贮罐和输送设备的液体接口下方周围5m范围内地面应为不燃材料,在机动输送设备下方的不燃材料地面不应小于车辆的全长;

3 氧气储罐及医用液氧贮罐本体应设置标识和警示标志,周围应设置安全标识。

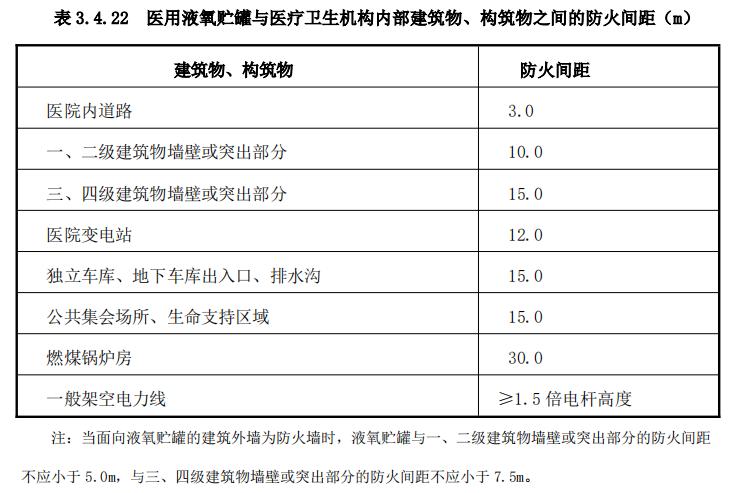

3.4.22 医用液氧贮罐与建筑物、构筑物的防火间距,应符合下列规定:

1 医用液氧贮罐与医疗卫生机构外建筑之间的防火间距,应符合现行国家标准《建筑设计防火规范》GB 50016的有关规定;

2 医疗卫生机构液氧贮罐处的实体围墙高度不应低于2.5m;当围墙外为道路或开阔地时,贮罐与实体围墙的间距不应小于1m;围墙外为建筑物、构筑物时,贮罐与实体围墙的间距不应小于5m;

3 医用液氧贮罐与医疗卫生机构内部建筑物、构筑物之间的防火间距,不应小于表3.4.22的规定。

3.4.23 医用分子筛制氧站、医用气体储存库除本文规定外,尚应符合现行国家标准《建筑设计防火规范》GB 50016、《综合医院建筑设计标准》GB51039、及《医用气体工程技术规范》GB50751的有关规定,应布置为独立单层建筑物,其耐火等级不应低于二级,建筑围护结构上的门窗应向外开启,并不得采用木质、塑钢等可燃材料制作。与其他建筑毗连时,其毗连的墙应为耐火极限不低于3.0h且无门、窗、洞的防火墙,站房应至少设置一个直通室外的门。

3.4.24 医用气体汇流排间不应与医用空气压缩机、真空汇或医用分子筛制氧机设置在同一房间内。输送氧气含量超过23.5%的医用气体汇流排间,当供气量不超过60m³/h时,可设置在耐火等级不低于三级的建筑内,但应靠外墙布置,并应采用耐火极限不低于2.0h的墙和甲级防火门与建筑物的其他部分隔开。

3.4.25 除医用空气供应源、医用真空汇外,医用气体供应源均不应设置在地下空间或半地下空间。

3.4.26 医用气体的储存应设置专用库房,并应符合下列规定:

1 医用气体储存库不应布置在地下空间或半地下空间,储存库内不得有地沟、暗道,库房内应设置良好的通风、干燥措施;

2 库内气瓶应按品种各自分实瓶区、空瓶区布置,并应设置明显的区域标记和防倾倒措施;

3 瓶库内应防止阳光直射,严禁明火。

3.4.27 输送氧气含量超过23.5%的医用气体供应源的给排水、采暖通风、照明、电气的要求,均应符合现行国家标准《氧气站设计规范》GB 50030的有关规定,并应符合下列规定:

1 汇流排间内气体贮量不宜超过24h用气量;

2 汇流排间应防止阳光直射,地坪应平整、耐磨、防滑、受撞击不产生火花,并应有防止瓶倒的设施。

3.5 安全疏散和避难

3.5.1 医疗建筑的疏散出口数量、位置和宽度,疏散楼梯(间)的形式和宽度,避难设施的位置和面积等,应与建筑的使用功能、火灾危险性、耐火等级、建筑高度或层数、埋深、建筑面积、人员密度、人员特性等相适应。

3.5.2 疏散出口应分散布置,房间疏散门应直接通向安全出口,不应经过其他房间。疏散出口的宽度和数量应满足人员安全疏散的要求。各层疏散楼梯的净宽度应符合下列规定:

1 对于建筑的地上楼层,各层疏散楼梯的净宽度均不应小于其上部各层中要求疏散净宽度的最大值;

2 对于建筑的地下楼层或地下建筑、平时使用的人民防空工程,各层疏散楼梯的净宽度均不应小于其下部各层中要求疏散净宽度的最大值。

3.5.3 每个防火分区或一个防火分区的每个楼层的安全出口不应少于2个,每层相邻两个安全出口以及每个房间相邻两个疏散门最近边缘之间的水平距离不应小于5m。

3.5.4 每个房间的疏散门不应少于2个;当治疗室和病房位于走道尽端时,疏散门不应少于2个;当治疗室和病房位于两个安全出口之间或袋形走道两侧且建筑面积不大于75m2时,可设置1个疏散门。

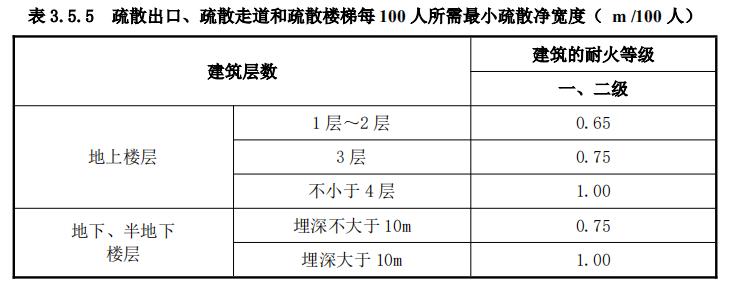

3.5.5 疏散出口、疏散走道和疏散楼梯各自的总净宽度,应根据疏散人数和每100人所需最小疏散净宽度计算确定,并应符合下列规定:

1 疏散出口、疏散走道和疏散楼梯每100人所需最小疏散净宽度不应小于下表规定值,其中疏散走道的净宽度不应小于1.30m;

2 除不用作其它楼层人员疏散并直通室外地面的外门总净宽度,可按本次疏散人数计算确定外,首层外门的总净宽度应按该建筑疏散人数最大一层的人数计算确定。

3.5.6 疏散出口门、疏散楼梯等的净宽度应符合下列规定:

1 疏散出口门、室外疏散楼梯的净宽度均不应小于0.80m;

2 首层疏散外门净宽度均不应小于1.1m,多层医疗建筑室内疏散楼梯净宽度不应小于1.1m,高层医疗建筑室内疏散楼梯净宽度不应小于1.3m,医疗建筑中主楼梯净宽度不应小于1.65m;

3 病房门净宽不应小于1.1m,门扇宜设观察窗;

4 净宽度大于4.0m的疏散楼梯、室内疏散台阶或坡道,应设置扶手栏杆分隔为宽度均不大于2.0m的区段。

3.5.7 医疗建筑中每个护理单元应有两个不同方向的安全出口;尽端式护理单元,或自成一区的治疗用房,其最远一个房间门至外部安全出口的距离和房间内最远一点到房门的距离,均未超过建筑设计防火规范规定时,可设一个安全出口。

3.5.8 建筑中的最大疏散距离应根据建筑的耐火等级、火灾危险性、空间高度、疏散楼梯(间)的形式和使用人员的特点等因素确定,并应符合下列规定:

1 疏散距离应满足人员安全疏散的要求;

2 房间内任一点至房间疏散门的疏散距离,不应大于建筑中位于袋形走道两侧或尽端房间的疏散门至最近安全出口的最大允许疏散距离。

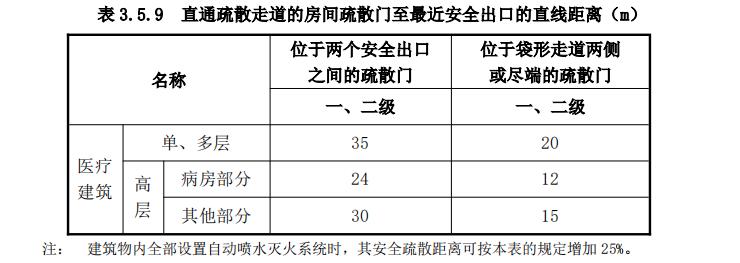

3.5.9 医疗建筑的安全疏散距离应符合下列规定:

1 直通疏散走道的房间疏散门至最近安全出口的直线距离不应大于下表的规定;

2 楼梯间应在首层直通室外,确有困难时,可在首层采用扩大的封闭楼梯间或防烟楼梯间前室;当层数不超过4层且未采用扩大的封闭楼梯间或防烟楼梯间前室时,可将直通室外的门设置在离楼梯间不大于15m处;

3 房间内任一点至房间直通疏散走道的疏散门的直线距离,不应大于表上表规定的袋形走道两侧或尽端的疏散门至最近安全出口的直线距离;

4 一、二级耐火等级建筑内疏散门或安全出口不少于2个的多功能厅、餐厅等,其室内任一点至最近疏散门或安全出口的直线距离不应大于30m;当疏散门不能直通室外地面或疏散楼梯间时,应采用长度不大于10m的疏散走道通至最近的安全出口。当该场所设置自动喷水灭火系统时,室内任一点至最近安全出口的安全疏散距离可分別增加25%。

3.5.10 当洁净手术部设置的自动感应门停电后能手动开启时,可作为疏散门,其它疏散出口门应为平开门或在火灾时具有平开功能的门,且下列场所或部位的疏散出口门应向疏散方向开启:

1 甲乙类物资的储存场所;

2 建筑中使用人数大于60人的房间或每樘门的平均疏散人数大于30人的房间;

3 疏散楼梯间及其前室的门;

4 室内通向室外疏散楼梯的门。

3.5.11 疏散出口门应能在关闭后从任何一侧手动开启。

3.5.12 建筑中控制人员出入的闸口和设置门禁系统的疏散出口门应具有在火灾时自动释放的功能,且人员不需要使用任何工具即能容易地从内部打开,在门内一侧的显著位置应设置明显的标识。

3.5.13 在疏散通道、疏散走道、疏散出口处,不应有任何影响人员疏散的物体,并应在疏散通道、疏散走道、疏散出口的明显位置设置明显的指示标志,疏散通道、疏散走道、疏散出口的净高度均不应小于2.1m,疏散走道在防火分区分隔处应设置疏散门。

3.5.14 设置洁净护理与隔离单元的多层、高层建筑,宜在洁净护理与隔离单元的病房区域设置紧急状况下可开启外窗的外廊或敞开式外廊;当洁净护理与隔离单元的病房区域位于距地面高度大于32m的楼层时,应设置敞开式或具有可开启外窗的外廊。设置外廊的病房应设置火灾时可开启且通向外廊的疏散门。

3.5.15 位于高层医疗建筑内的儿童活动场所,安全出口和疏散楼梯应独立设置。

3.5.16 医疗建筑的避难间设置应符合下列规定:

1 高层病房楼应在第二层及以上的病房楼层和洁净手术部设置避难间;

2 楼地面距室外设计地面高度大于24m的洁净手术部及重症监护区,每个防火分区应至少设置1间避难间;

3 每间避难间服务的护理单元不应大于2个,每个护理单元的避难区净面积不应小于25.0m2。

3.5.17 避难间应符合下列规定:

1 避难区的净面积应满足避难间所在区域设计避难人数避难的要求;

2 避难间兼作其他用途时,应采取保证人员安全避难的措施;

3 避难间应靠近疏散楼梯间,不应在可燃物库房、锅炉房、发电机房、变配电站等火灾危险性大的场所的正下方、正上方或贴邻;

4避难间应采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙和甲级防火门与其他部位分隔;

5 避难间应采取防止火灾烟气进入或积聚的措施,并应设置可开启外窗,除外窗和疏散门外,避难间不应设置其他开口;

6 避难间内不应敷设或穿过输送可燃液体、可燃或助燃气体的管道;

7 避难间内应设置消防软管卷盘、灭火器、消防专线电话和应急广播;

8 在避难间入口处的明显位置应设置标示避难间的灯光指示标识。

3.6 防火墙

3.6.1 防火墙横截面中心线水平距离天窗端面小于4.0m,且天窗端面为可燃性墙体时,应采取防止火势蔓延的措施。

3.6.2 医疗建筑外墙为难燃性或可燃性墙体时,防火墙应凸出墙的外表面0.4m以上,且防火墙两侧的外墙均应为宽度均不小于2.0m的不燃性墙体,其耐火极限不应低于外墙的耐火极限。

医疗建筑外墙为不燃性墙体时,防火墙可不凸出墙的外表面,紧靠防火墙两侧的门、窗、洞口之间最近边缘的水平距离不应小于2.0m;采取设置乙级防火窗等防止火灾水平蔓延的措施时,该距离不限。

3.6.3 医疗建筑内的防火墙不宜设置在转角处,确需设置时,内转角两侧墙上的门、窗、洞口之间最近边缘的水平距离不应小于4.0m;采取设置乙级防火窗等防止火灾水平蔓延的措施时,该距离不限。

3.6.4 防火墙上不应开设门、窗、洞口,确需开设时,应设置不可开启或火灾时能自动关闭的甲级防火门、窗。

可燃气体和甲、乙、丙类液体的管道严禁穿过防火墙。防火墙内不应设置排气道。

3.6.5 除《建筑设计防火规范》GB 50016规定外的其他管道不宜穿过防火墙,确需穿过时,应采用防火封堵材料将墙与管道之间的空隙紧密填实,穿过防火墙处的管道保温材料,应采用不燃材料;当管道为难燃及可燃材料时,应在防火墙两侧的管道上采取防火措施。

3.6.6 防火墙应直接设置在建筑的基础或具有相应耐火性能的框架、梁等承重结构上,并应从楼地面基层隔断至结构梁、楼板或屋面板的底面。防火墙与医疗建筑外墙、屋顶相交处,防火墙上的门、窗等开口,应采取防止火灾蔓延至防火墙另一侧的措施。

3.6.7 防火墙任一侧的建筑结构或构件以及物体受火作用发生破坏或倒塌并作用到防火墙时,防火墙应仍能阻止火灾蔓延至防火墙的另一侧。

3.6.8 防火墙的耐火极限不应低于3.00h。

3.6.9 防火隔墙应从楼地面基层隔断至梁、楼板或屋面板的底面基层,防火隔墙上的门、窗等开口应采取防止火灾蔓延至防火隔墙另一侧的措施。

3.6.10 医疗建筑外墙上、下层开口之间应采取防止火灾沿外墙开口蔓延至建筑其他楼层内的措施。在医疗建筑外墙上水平或竖向相邻开口之间用于防止火灾蔓延的墙体、隔板或防火挑檐等实体分隔结构,其耐火性能均不应低于该建筑外墙的耐火性能要求。

3.6.11 医疗建筑幕墙应在每层楼板外沿处采取防止火灾通过幕墙空腔等构造竖向蔓延的措施。

3.7 防火隔墙与幕墙

3.7.1 防火隔墙应从楼地面基层隔断至梁、楼板或屋面板的底面基层,防火隔墙上的门、窗等开口应采取防止火灾蔓延至防火隔墙另一侧的措施。

3.7.2 防火隔墙与建筑外墙、楼板、屋顶相交处,应采取防止火灾蔓延至另一侧的防火封堵措施。

3.7.3 建筑外墙上、下层开口之间应采取防止火灾沿外墙开口蔓延至建筑其他楼层内的措施。在建筑外墙上水平或竖向相邻开口之间用于防止火灾蔓延的墙体、隔板或防火挑檐等实体分隔结构,其耐火性能均不应低于该建筑外墙的耐火性能要求。住宅建筑外墙上相邻套房开口之间的水平距离或防火措施应满足防止火灾通过相邻开口蔓延的要求。

3.7.4 建筑幕墙应在每层楼板外沿处采取防止火灾通过幕墙空腔等构造竖向蔓延的措施。

3.8 建筑构件和管道井

3.8.1 除本规范另有规定外,建筑外墙上、下层开口之间应设置高度不小于1.2m的实体墙或挑出宽度不小于1.0m、长度不小于开口宽度的防火挑檐;当室内设置自动颐水灭火系统时,上、下层开口之间的实体墙高度不应小于0.8m。当上、下层开口之间设置实体墙确有困难时,可设置防火玻璃墙,但高层建筑的防火玻璃墙的耐火完整性不应低于1.00h,多层建筑的防火玻璃墙的耐火完整性不应低于0.50h。外窗的耐火完整性不应低于防火玻璃墙的耐火完整性要求。

实体墙、防火挑檐和隔板的耐火极限和燃烧性能,均不应低于相应耐火等级建筑外墙的要求。

3.8.2 通风、空气调节机房、变配电室、及消防控制室开向医疗建筑内的门应采用甲级防火门,其他消防设备房开向医疗建筑内的门应采用乙级防火门。

3.8.3 户外电致发光广告牌不应直接设置在有可燃、难燃材料的墙体上。户外广告牌的设置不应遮挡医疗建筑的外窗,不应影响外部灭火救援行动。

3.8.4 电梯井应独立设置,电梯井内不应敷设或穿过可燃气体或甲、乙、丙类液体管道及与电梯运行无关的电线或电缆等。电梯层门的耐火完整性不应低于2.00h。

3.8.5 电气竖井、管道井、排烟或通风道、垃圾井等竖井应分别独立设置,井壁的耐火极限均不应低于1.00h。

3.8.6 除通风管道井、送风管道井、排烟管道井、必须通风的燃气管道竖井及其他有特殊要求的竖井可不在层间的楼板处分隔外,其他竖井应在每层楼板处采取防火分隔措施,且防火分隔组件的耐火性能不应低于楼板的耐火性能。

3.8.7 电气线路和各类管道穿过防火墙、防火隔墙、竖井井壁、建筑变形缝处和楼板处的孔隙应采取防火封堵措施。防火封堵组件的耐火性能不应低于防火分隔部位的耐火性能要求。3.8.8通风和空气调节系统的管道、防烟与排烟系统的管道穿过防火墙、防火隔墙、楼板、建筑变形缝处,建筑内未按防火分区独立设置的通风和空气调节系统中的竖向风管与每层水平风管交接的水平管段处,均应采取防止火灾通过管道蔓延至其他防火分隔区域的措施。

3.9 屋顶、闷顶和建筑缝隙

3.9.1 在三级耐火等级建筑的闷顶内采用可燃材料作绝热层时,屋顶不应采用冷摊瓦。

闷顶内的非金属烟囱周围0.5m、金属烟囱0.7m范围内,应采用不燃材料作绝热层。

3.9.2 层数超过2层的三级耐火等级建筑内的闷顶,应在每个防火隔断范围内设置老虎窗,且老虎窗的间距不宜大于50m。

3.9.3 内有可燃物的闷顶,应在每个防火隔断范围内设置净宽度和净高度均不小于0.7m的闷顶入口;每个防火隔断范围内的闷顶入口不宜少于2个。闷顶入口宜布置在走廊中靠近楼梯间的部位。

3.9.4 变形缝内的填充材料和变形缝的构造基层应采用不燃材料。电线、电缆、可燃气体和甲、乙、丙类液体的管道不宜穿过建筑内的变形缝,确需穿过时,应在穿过处加设不燃材料制作的套管或采取其他防变形措施,并应采用防火封堵材料封堵。

3.9.5 医疗建筑内受高温或火焰作用易变形的管道,在贯穿楼板部位和穿越防火隔墙的两侧宜采取阻火措施。

3.9.6 医疗建筑屋顶上的开口与邻近建筑或设施之间,应采取防止火灾蔓延的措施。

3.10 疏散楼梯间和疏散楼梯

3.10.1 高层医疗建筑的室内疏散楼梯应为防烟楼梯间,多层医疗建筑室内疏散楼梯应为封闭楼梯间。

3.10.2 医疗建筑的地下或半地下室的疏散楼梯间应符合下列规定:

1 当埋深不大于10m或层数不大于2层时,应为封闭楼梯间;

2 当埋深大于10m或层数不小于3层时,应为防烟楼梯间;

3 地下楼层的疏散楼梯间与地上楼层的疏散楼梯间,应在直通室外的地面楼层采用耐火极限不低于2.00h且无开口的防火隔墙分隔;

4 在楼梯的各层入口处均应设置明显的标识。

3.10.3 室外疏散楼梯应符合下列规定:

1 室外疏散楼梯的栏杆扶手高度不应小于1.10m,倾斜角度不应大于45°;

2 除3层及3层以下建筑的室外疏散楼梯可采用难燃性材料或木结构外,室外疏散楼梯的梯段和平台均应采用不燃材料;

3 除疏散门外,楼梯周围2.0m内的墙面上不应设置其他开口,疏散门不应正对梯段。

3.10.4 疏散用楼梯和疏散通道上的阶梯不宜采用螺旋楼梯和扇形踏步;确需采用时,踏步上、下两级所形成的平面角度不应大于10°,且每级离扶手250mm处的踏步深度不应小于220mm。

3.10.5 建筑内的公共疏散楼梯,其两梯段及扶手间的水平净距不宜小于150mm。

3.10.6 室内疏散楼梯间应符合下列规定:

1 疏散楼梯间内不应设置烧水间、可燃材料储藏室、垃圾道及其他影响人员疏散的凸出物或障碍物;

2 疏散楼梯间内不应设置或穿过甲、乙、丙类液体管道;

3 疏散楼梯间及其前室内不应设置可燃或助燃气体管道;

4 疏散楼梯间及其前室与其他部位的防火分隔不应使用卷帘;

5 除疏散楼梯间及其前室的出入口、外窗和送风口,疏散楼梯间及其前室或合用前室内的墙上不应设置其他门、窗等开口;

6 自然通风条件不符合防烟要求的封闭楼梯间,应采取机械加压防烟措施或采用防烟楼梯间;

7 防烟楼梯间前室的使用面积不应小于6.0m2,与消防电梯前室合用的前室的使用面积不应小于10.0m2,且前室的短边不应小于2.4m;

8 疏散楼梯间及其前室上的开口与建筑外墙上的其他相邻开口最近边缘之间的水平距离不应小于1.0m,当距离不符合要求时,应采取防止火势通过相邻开口蔓延的措施。

3.10.7 开向疏散楼梯(间)或疏散走道的门在完全开启时,不应减少楼梯平台或疏散走道的有效净宽度。

3.11 防火门、窗、防火卷帘和防火玻璃墙

3.11.1 防火门的设置应符合下列规定:

1 设置在建筑内经常有人通行处的防火门宜采用常开防火门。常开防火门应能在火灾时自行关闭,并应具有信号反馈的功能;

2 除允许设置常开防火门的位置外,其他位置的防火门均应采用常闭防火门。常闭防火门应在其明显位置设置“保持防火门关闭”等提示标识;

3 除管井检修门和住宅的户门外,防火门应具有自行关闭功能。双扇防火门应具有按顺序自行关闭的功能;

4 除《建筑设计防火规范》GB 50016另有规定外,防火门应能在其内外两侧手动开启;

5 设置在医疗建筑变形缝附近时,防火门应设置在楼层较多的一侧,并应保证防火门开启时门扇不跨越变形缝;

6 防火门关闭后应具有防烟性能;

7 甲、乙、丙级防火门应符合现行国家标准《防火门》GB 12955的规定。

3.11.2 设置在防火墙、防火隔墙上的防火窗,应采用不可开启的窗扇或具有火灾时能自行关闭的功能。

防火窗应符合现行国家标准《防火窗》GB 16809的有关规定。

3.11.3 防火门、防火窗应具有自动关闭的功能,在关闭后应具有烟密闭的性能。

3.11.4 下列部位的门应为甲级防火门:

1 设置在防火墙上的门、疏散走道在防火分区处设置的门;

2 设置在耐火极限要求不低于3.00h的防火隔墙上的门;

3 电梯间、疏散楼梯间与汽车库连通的门;

4 室内开向避难走道前室的门、避难间的疏散门。

3.11.5 除医疗建筑直通室外和屋面的门可采用普通门外,下列部位的门的耐火性能不应低于乙级防火门的要求,且其中建筑高度大于100m的医疗建筑相应部位的门应为甲级防火门:

1 人员密集的建筑和其他高层建筑中封闭楼梯间的门;

2 防烟楼梯间及其前室的门;

3 消防电梯前室或合用前室的门;

4 前室开向避难走道的门;

5 地下、半地下及多、高层丁类仓库中从库房通向疏散走道或疏散楼梯的门;

6 从室内通向室外疏散楼梯的疏散门;

7 设置在耐火极限要求不低于2.00h的防火隔墙上的门。

3.11.6 电气竖井、管道井、排烟道、排气道、垃圾道等竖井井壁上的检查门,应符合下列规定:

1 对于埋深大于10m的地下建筑或地下工程,应为甲级防火门;

2 对于建筑高度大于100m的医疗建筑,应为甲级防火门;

3 对于层间无防火分隔的竖井,门的耐火性能不应低于乙级防火门的要求;

4 对于其他建筑,门的耐火性能不应低于丙级防火门的要求,当竖井在楼层处无水平防火分隔时,门的耐火性能不应低于乙级防火门的要求。

3.11.7 平时使用的人民防空工程中代替甲级防火门的防护门、防护密闭门、密闭门,耐火性能不应低于甲级防火门的要求,且不应用于平时使用的公共场所的疏散出口处。

3.11.8 设置在防火墙和要求耐火极限不低于3.00h的防火隔墙上的窗应为甲级防火窗。

3.11.9 下列部位的窗的耐火性能不应低于乙级防火窗的要求:

1 设置在避难间或避难层中避难区对应外墙上的窗;

2 其他要求耐火极限不低于2.00h的防火隔墙上的窗。

3.11.10 用于防火分隔的防火卷帘应符合下列规定:

1 应具有在火灾时不需要依靠电源等外部动力源而依靠自重自行关闭的功能;

2 耐火性能不应低于防火分隔部位的耐火性能要求;

3 应在关闭后具有烟密闭的性能;

4 在同一防火分隔区域的界限处采用多樘防火卷帘分隔时,应具有同步降落封闭开口的功能;

5 除中庭外,当防火分隔部位的宽度不大于30m时,防火卷帘的宽度不应大于10m;当防火分隔部位的宽度大于30m时,防火卷帘的宽度不应大于该部位宽度的1/3,且不应大于20m;

6 需在火灾时自动降落的防火卷帘,应具有信号反馈的功能;

7 其他要求,应符合现行国家标准《防火卷帘》GB 14102的规定。

3.11.11 用于防火分隔的防火玻璃墙,耐火性能不应低于所在防火分隔部位的耐火性能要求。

3.12 天桥、栈桥和管沟

3.12.1 天桥、跨越房屋的栈桥以及供输送可燃材料、可燃气体和甲、乙、丙类液体的栈桥,均应采用不燃材料。

3.12.2 封闭天桥、栈桥与医疗建筑物连接处的门洞以及敷设甲、乙、丙类液体管道的封闭管沟(廊),均宜采取防止火灾蔓延的措施。

3.12.3 连接两座建筑物的天桥、连廊,应采取防止火灾在两座医疗建筑间蔓延的措施。当仅供通行的天桥、连廊采用不燃材料,且建筑物通向天桥、连廊的出口符合安全出口的要求时,该出口可作为安全出口。

3.13 建筑保温和外墙装饰

3.13.1 建筑的外围护结构采用保温材料与两侧不燃性结构构成无空腔复合保温结构体时,该复合保温结构体的耐火极限不应低于所在外围护结构的耐火性能要求。当保温材料的燃烧性能为B级或B₂级时,保温材料两侧不燃性结构的厚度均不应小于50mm。

3.13.2 除上述第3.13.1条规定的情况外,医疗建筑的外墙外保温材料的燃烧性能应为A级。

3.13.3 下列场所或部位内保温系统中保温材料或制品的燃烧性能应为A级:

1 人员密集场所;

2 使用明火、燃油、燃气等有火灾危险的场所;

3 疏散楼梯间及其前室;

4 避难走道、避难层、避难间;

5 消防电梯前室或合用前室。

3.13.4 医疗建筑的外墙外保温系统应采用不燃材料在其表面设置防护层,防护层应将保温材料完全包覆。

3.13.5 医疗建筑的屋面外保温系统,当屋面板的耐火极限不低于1.00h时,保温材料的燃烧性能不应低于B2级;当屋面板的耐火极限低于1.00h时,不应低于B1级。

3.13.6 电气线路不应穿越或敷设在燃烧性能为B1或B2级的保温材料中;确需穿越或敷设时,应采取穿金属管并在金属管周围采用不燃隔热材料进行防火隔离等防火保护措施。设置开关、插座等电器配件的部位周围应采取不燃隔热材料进行防火隔离等防火保护措施。

3.14 建筑的内部和外部装修

3.14.1 建筑内部装修不应擅自减少、改动、拆除、遮挡消防设施或器材及其标识、疏散指示标志、疏散出口、疏散走道或疏散横通道,不应擅自改变防火分区或防火分隔、防烟分区及其分隔,不应影响消防设施或器材的使用功能和正常操作。

3.14.2 下列部位不应使用影响人员安全疏散和消防救援的镜面反光材料:

1 疏散出口的门;

2 疏散走道及其尽端、疏散楼梯间及其前室的顶棚、墙面和地面;

3 供消防救援人员进出建筑的出人口的门、窗;

4 消防专用通道、消防电梯前室或合用前室的顶棚、墙面和地面。

3.14.3 下列部位的顶棚、墙面和地面内部装修材料的燃烧性能应为A级:

1 避难走道、避难层、避难间;

2 疏散楼梯间及其前室;3消防电梯前室或合用前室;

3.14.4 消防控制室地面装修材料的燃烧性能不应低于B1级,顶棚和墙面内部装修材料的燃烧性能均应为A级。下列设备用房的顶棚、墙面和地面内部装修材料的燃烧性能均应为A级:

1 消防水泵房、机械加压送风机房、排烟机房、固定灭火系统钢瓶间等消防设备间;

2 配电间、油浸变压器室、发电机房、储油间;

3 通风和空气调解机房;

4 锅炉房。

3.14.5 照明灯具及电气设备、线路的高温部位,当靠近非A级装修材料或构件时,应采取隔热、散热等防火保护措施,与窗帘、帷幕、幕布、软包等装修材料的距离不应小于500mm;灯饰应采用不低于B1级的材料。

3.14.6 建筑内部的配电箱、控制面板、接线盒、开关、插座等不应直接安装在低于B1级的装修材料上;用于顶棚和墙面装修的木质类板材,当内部含有电器、电线等物体时,应采用不低于B1级的材料。

3.14.7 当室内顶棚、墙面、地面和隔断装修材料内部安装电加热供暖系统时,室内采用的装修材料和绝热材料的燃烧性能等级应为A级。当室内顶棚、墙面、地面和隔断装修材料内部安装水暖(或蒸汽)供暖系统时,其顶棚采用的装修材料和绝热材料的燃烧性能应为A级,其它部位的装修材料和绝热材料的燃烧性能不应低于B1级,并应满足本章所述其它场所的规定。

3.14.8 建筑内部不宜设置采用B3级装饰材料制成的壁挂、布艺等,当需要设置时,不应靠近电气线路、火源或热源,或采取隔离措施。

3.14.9 建筑的外部装修和户外广告牌的设置,应满足防止火灾通过建筑外立面蔓延的要求,不应妨碍建筑的消防救援或火灾时的排烟与排热,不应遮挡或减小消防救援口。

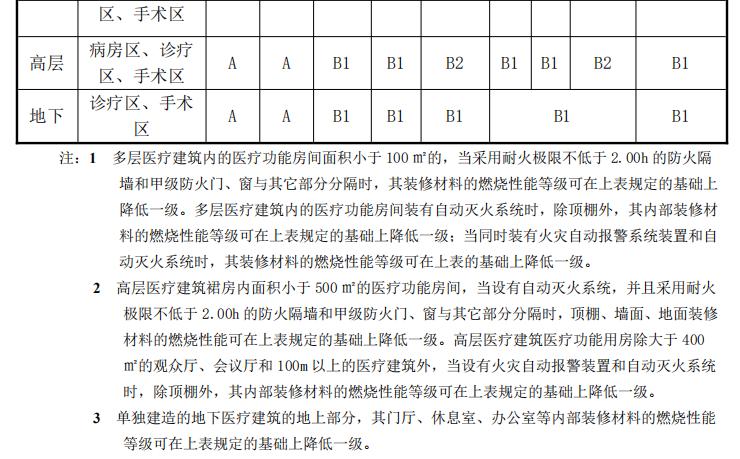

3.14.10 医疗建筑内部装修材料燃烧性能等级应符合下表规定:

3.14.11 内部装修除满足以上要求外,尚应满足《建筑内部装修设计防火规范》GB 50222的要求。

3.15 消防车道

3.15.1 街区内的道路应考虑消防车的通行,道路中心线间的距离不宜大于160m。当建筑物沿街部分的长度大于150m或总长度大于220m时,应设置穿过建筑物的消防车道。确有困难时,应设置环形消防车道。

3.15.2 除受环境地理条件限制只能设置1条消防车道的医疗建筑外,其它高层医疗建筑和占地面积大于3000㎡的单、多层医疗建筑应至少沿建筑的两个长边设置消防车道。当医疗建筑仅设置1条消防车道时,该消防车道应位于建筑的消防车登高操作场地一侧。

3.15.3 有封闭内院或天井的建筑物,当内院或天井的短边长度大于24m时,宜设置进入内院或天井的消防车道;当该建筑物沿街时,应设置连通街道和内院的人行通道(可利用楼梯间),其间距不宜大于80m。

3.15.4 在穿过建筑物或进入建筑物内院的消防车道两侧,不应设置影响消防车道或人员安全疏散的设施。

3.15.5 供消防车取水的天然水源和消防水池应设置消防车道,天然水源和消防水池的最低水位应满足消防车可靠取水的要求,消防车道的边缘距离取水点不宜大于2m。

3.15.6 消防车道和兼作消防车道的道路应符合下列规定:

1 道路的净宽度和净空高度均不应小于4m,并满足消防车安全、快速通行的要求;

2 转弯半径应满足消防车转弯的要求;

3 路面及下面的建筑结构、管道、管沟等,应满足承受消防车满载时压力的要求;

4 坡度应满足消防车满载时正常通行的要求,且不应大于10%,兼作消防救援场地的消防车道,坡度尚应满足消防车停靠和消防操作救援作业的要求;

5 长度大于40m的尽头式消防车道应设置回车道或回车场,回车场的面积不应小于12m×12m,对于高层建筑,不宜小于15m×15m,供重型消防车使用时,不宜小于18m×18m;

6 消防车道与建筑消防扑救面之间不应有妨碍消防车操作的障碍物,不应有影响消防车安全作业的架空高压电线;

7 消防车道靠建筑外墙一侧的边缘距离建筑外墙不宜小于5m。

3.15.7 环形消防车道至少应有两处与其它车道连通。

3.16 救援场地和入口

3.16.1 高层医疗建筑应至少沿其一个长边设置消防车登高操作场地。未连续布置的消防车登高操作场地,应保证消防车的救援作业范围能覆盖该建筑的全部消防扑救面。

3.16.2 消防车登高操作场地应符合下列规定:

1 场地的长度和宽度分别不应小于15m和10m,对于建筑高度大于50m的建筑,场地的长度和宽度分别不应小于20m和10m;

2 场地与建筑之间不应有进深大于4m的裙房及其他妨碍消防车操作的障碍物或影响消防车作业的架空高压电线;

3 场地及下面的建筑结构、管道、管沟等应满足承受消防车满载时压力的要求;

4 场地应与消防车道连通,场地靠建筑外墙一层的边缘距建筑外墙不宜小于5m,且不应大于10m;

5 场地的坡度不宜大于3%,并满足消防车安全停靠和消防救援作业的要求。

3.16.3 建筑物与消防车登高操作场地相对应的范围内,应设置直通室外的楼梯或直通楼梯间的入口。

3.16.4 建筑的外墙上应设置便于消防救援人员出入的消防救援口,并应符合下列规定:

1 沿外墙的每个防火分区在对应消防救援操作面范围内设置的消防救援口不应少于2个,间距不宜大于20m;

2 无外窗的建筑应每层设置消防救援口,有外窗的建筑应自第三层起每层设置消防救援口;

3 消防救援口的净高度和净宽度不应小于1.0m,当利用门时,净宽度不应小于0.8m,下沿距室内地面不宜大于1.2m;

4 消防救援口应易于从室内和室外打开或破拆,采用玻璃窗时,应选用安全玻璃;

5 消防救援口应设置可在室内和室外识别的永久性明显标志。

3.17 消防电梯

3.17.1 下列医疗建筑均应设置消防电梯,且每个防火分区可供使用的消防电梯不应少于1部:

1 一类高层公共建筑,建筑高度大于32m的二类高层公共建筑;

2 埋深大于10m且总建筑面积大于3000㎡的地下或半地下建筑(室)。

3.17.2 消防电梯应设置前室,消防电梯的前室应符合下列规定:

1 前室在首层应直通室外或经专用通道通向室外,该通道与相邻区域之间应采取防火分隔措施;

2 前室使用面积不应小于6.0㎡,公共建筑合用前室的使用面积不应小于10.0㎡,前室的短边不应小于2.4m;

3 前室或合用前室应采用防火门和耐火极限不低于2.00h的防火隔墙与其它部位分隔,除兼作消防电梯的货梯前室无法设置防火门的开口可采用防火卷帘分隔外,不应采用防火卷帘或防火玻璃隔墙等方式替代防火隔墙;

4 消防电梯间前室的门口宜设置挡水设施。

3.17.3 消防电梯应符合下列规定:

1 应能在所服务区域每层停靠;

2 电梯的载重量不应小于800kg;

3 电梯的动力和控制线缆与控制面板的连接处、控制面板的外壳防水性能等级不应低于IPX5;

4 在消防电梯的首层入口出,应设置明显的标识和供消防救援人员专用的操作按钮;

5 电梯轿厢内部装修材料的燃烧性能应为A级;

6 电梯轿厢内部应设置专用消防对讲电话和视频监控系统的终端设备;

7 电梯从首层至顶层的运行时间不宜大于60s。

3.17.4 消防电梯井和机房应采用耐火极限不低于2.00h且无开口的防火隔墙与相邻井道、机房及其它房间分隔。

节选《医疗建筑消防设计技术要点》

【相关阅读】

[当宁消防网-消防产品之家。当宁消防网为您提供各消防器材的消防产品手册、说明书、检测报告、图片视频等资料,还有各种消防设备的评测、资讯、报价等]