智慧消防吸气式感烟火灾探测器可燃气体探测器火焰探测器消防水炮防火门监控系统

火灾自动报警系统

全国400询价电话:400-928-6119

吸气式感烟火灾探测报警系统

全国400询价电话:400-928-6119

气体灭火系统装置

全国400询价电话:400-928-6119

电气火灾监控系统

全国400询价电话:400-928-6119

消防设备电源监控系统

全国400询价电话:400-928-6119

智慧消防吸气式感烟火灾探测器可燃气体探测器火焰探测器消防水炮防火门监控系统

全国400询价电话:400-928-6119

全国400询价电话:400-928-6119

全国400询价电话:400-928-6119

全国400询价电话:400-928-6119

全国400询价电话:400-928-6119

目录

1 总则

2 术语

3 基本规定

4 总平面布局及平面布置

5 特定场所要求

5.1 基本要求

5.2 门诊部与急诊部

5.3 手术室或手术部,产房

5.4 普通病房,重症监护病房

5.5 药房、制剂室

5.6 放射科、核医学科

5.7 医学实验室

5.8 病案资料库

5.9 UPS设备房

1 总则

1.1 为推动医疗建筑消防本质安全水平提升,结合医疗行业特点,强化部分特定场所防火设计要求,有效预防火灾和减少火灾危害,编制本指引。

1.2 本指引可适用于南京市新建、改建、扩建医疗建筑特定场所的防火加强设计。

1.3 在符合国家和江苏省有关标准和规定的基础上,鼓励按照本指引开展医疗建筑防火加强设计。

2 术语

2.1 医疗建筑

医疗建筑是指为了人的健康进行的医疗活动或帮助人恢复保持身体机能而提供的公共建筑。如综合医院、专科医院、门诊部、疗养院等。

2.2 医疗工艺

医疗流程和医疗设备的匹配,以及其他相关资源的配置。

2.3 平急功能转换

医疗建筑在突发公共卫生事件和突发灾害性事件及社会治安事件发生后,根据相关应急条例及预案的要求,对建筑内部的功能布局、分区管理及门禁系统等做出的适应性调整。

2.4 医疗建筑特定场所

医疗建筑内容易发生火灾、火灾危害性较大的场所。其中包括1、门诊与急诊部;2、手术室或手术部、产房;3、普通病房,重症监护病房;4、药房、制剂室;5、放射科、核医学科;6、医学实验室;7、病案资料库;8、UPS设备房。

2.5 重症监护病房

主要包括综合重症监护病房、外科重症监护病房(SICU)、内科重症监护病房(MICU)、急诊重症监护病房(EICU)和各类专科重症监护病房等。

2.6 门诊患者人员密度

日高峰时段门诊量与门诊建筑面积之比。

2.7 行动自理能力

行动自理能力评定标准是以患者的关节活动范围为依据。行为自理能力分为:(1)具备基本行动自理和完全行动自理能力,(2)具备部分行动自理能力,(3)无行动自理能力。

2.8 智能化物流传输系统

借助信息技术、光电技术、机械传动装置等一系列技术和设施,在设定的区域内用于医院内部各种日常医用物品如医疗物资、垃圾、被服等的自动化快速传送。通常包括管道气动物流、轨道小车物流、中型箱式物流和物流机器人等传输形式。

2.9 消防设施物联网系统

通过感知设备,按消防物联网约定的协议,连接消防设备设施、人和系统,将数据信息上传至应用平台,实现物理实体和虚拟世界的信息交互并提供应用和服务的系统。

2.10 消防物联数据中心

物联网系统应用平台的组成部分,能对消防设施物联网系统数据实现存储、分析、处理等功能。

2.11 消防设施传感器

用于消防设施信息采集的传感器总称,通常由敏感元件和转换元件构成,有传感、通信、信息处理等功能一体化或分体式的装置。

3 基本规定

3.1 医疗建筑的分类、耐火等级、防火分隔、安全疏散、避难、防火构造和消防设施应符合现行国家标准《建筑防火通用规范》GB 55037、《建筑设计防火规范》GB 50016、《医院洁净手术部建筑设计规范》GB 50333和《综合医院建筑设计标准》GB 51039等的有关规定。

3.2 医疗工艺设计应与防火设计同步进行。

3.3 医疗建筑防火设计宜兼顾各类突发公共卫生事件的防控要求。

3.4 医疗建筑的防火分区应结合功能分区,疏散流线应结合医疗工艺流线,清晰简洁。

3.5 医疗建筑应设置消防软管卷盘。

3.6 室内消火栓应按防火分区布置,应设置在明显易于取用且便于火灾扑救的位置。

3.7 医疗建筑自动喷水灭火系统采用湿式系统时,其洒水喷头应采用快速响应喷头。

3.8 医疗建筑应采用燃烧性能B1级、产烟毒性为t0级、燃烧滴落物/微粒等级为d0级的电线电缆;消防用电设备供电线缆火灾时持续运行的时间应符合国家现行有关标准的规定。

3.9 医疗建筑内对于疏散走道,疏散照明的地面最低水平照度不应低于10.0lx,上述区域上方安装的方向标志灯,应选择中型或大型方向标志灯。

3.10 既有医疗建筑局部改造中消防电源、消防线路、火灾自动报警系统和消防应急照明系统应符合下列规定:

1)消防电源应满足改造后建筑功能对应的消防负荷要求;

2)改造区域内的消防线路应满足改造后的建筑功能对应标准的要求;

3)改造区域的火灾自动报警系统设置应满足改造后建筑功能对应的防火要求;

4)消防应急照明和疏散指示系统的线路和灯具应满足相关标准的要求。

3.11 电动非机动车停放充电场所的配电系统应由配电箱、专用充电箱、专用充电插座组成;充电场所的配电末端出线回路应设置限流式电气防火保护器。

3.12 非消防用电负荷应设置电气火灾监控系统。电气火灾监控系统应独立设置,并作为火灾自动报警系统子系统。

3.13 医疗建筑中为多台防火卷帘、应急照明配电箱等消防负荷采用树干式供电时,应选择预分支耐火电缆或分支矿物绝缘电缆。

3.14 医疗建筑应设置防火门监控系统。防火门监控系统应设置防火门监控器,并设置在消防控制室内。

3.15 消防电梯轿箱内应设专用消防对讲电话和视频监控系统终端设备(并应保证灭火救援时无线电通讯信号畅通),其动力电缆、控制电缆、视频、音频线路及控制面板应采取防水措施。

3.16 医疗建筑中设置在高位不便于直接开启的自然排烟窗(口)、行动自理能力为具备部分行动自理或无行动自理能力的患者病房楼层中疏散走道及病房的自然排烟窗(口)宜设置与火灾报警系统联动的自动开启设施。

3.17 医疗建筑中地下室功能除设置汽车库、非机动车库和设备用房外,当具有人员停留或可燃物较多的医疗功能时,地下室层数大于或等于3层的,地下室楼梯间、前室或合用前室的加压送风量计算参数N1应按3取值,层数小于3层的,则N1应按实际楼层数量取值。

4 总平面布局及平面布置

4.1 基地应远离易燃易爆品的生产和储存区、高压线路及其设施。

4.2 总平面交通组织应便捷流畅,满足消防、疏散、运输要求的同时应避免车辆对人员通行的影响。

4.3 总平面布局中应预留液氧站及医疗活动中涉及的危险品用房位置,并根据其火灾危险性分类及容量按《建筑防火通用规范》GB55037、《建筑设计防火规范》GB50016控制其与周边建筑间距。

4.4 总平面布置中应根据医疗建筑的火灾危险性大小、人员分布及救援距离划分区域设置微型消防站,并应满足《消防安全重点单位微型消防站建设标准(试行)》公消〔2015〕301号相关要求。当微型消防站设置在消防控制室内时,应充分预留微型消防站的使用面积,不应挤占消防控制室空间,影响消防设备正常操作。

4.5 根据交通组织需要,各栋单体之间宜在适当位置设置连廊;防火分区间宜采用甲级防火门分隔,当确需采用防火卷帘分隔时,应同时在分隔部位附近设置甲级防火门。

4.6 普通病房,重症监护病房、手术室或手术部,产房不应设置在地下或半地下;烧伤病房,专科重症监护病房、手术室或手术部,产房宜设置在地上四层及以下楼层。

4.7 医疗建筑应独立建造。为医疗建筑配套服务的商业功能,如:商铺、超市、餐厅,当其总建筑面积不大于1000㎡时可集中设置在医疗建筑首层并宜靠外墙布置,且应采用耐火极限大于2.00h的隔墙及1.00h的楼板与其他场所进行防火分隔,并应独立设置直通室外的安全出口。

4.8 制剂用房应单独建造,并应根据其生产药品或制剂的火灾危险性分类控制与相邻建筑的防火间距。

4.9 手术部、病房不应布置在电动汽车、电动自行车停放充电场所的上一层、下一层或贴邻。

4.10 手术室或手术部宜和重症监护室相邻布置,便于无行动自理能力的患者就近避难和疏散。

4.11 病房每层宜设置两个或以上护理单元。

4.12 每个防火分区在每层对应消防救援操作面范围内设置的消防救援口数量不应少于2个,且距离不应大于20米。

4.13 室外消防给水管网宜独立设置,管网管径应按室外消防设计流量确定。向环状室外消火栓给水管网供水的输水干管不应少于两条。

4.14 室外消防设施不得采用地下式。室外消火栓应沿建筑周围均匀分散布置,布置间距不宜大于80m,不应大于120m,且不宜集中布置在建筑一侧;建筑消防扑救面一侧的室外消火栓数量不应少于2个。室外消火栓距路边不宜小于0.5m,并不应大于2m,距建筑外墙不应小于5m,当距建筑外墙小于5m时,应有保障消防救援人员安全的措施。

5 特定场所要求

5.1 基本要求

5.1.1 防火分区内的病房(包括普通病房、重症监护病房等)、手术室或手术部,产房,精密贵重医疗设备用房等,均应优先以区域为单位采用耐火极限不低于2.00h的不燃烧体与其他部分隔开,墙体上如需开设门窗洞口,应采用乙级防火门窗。

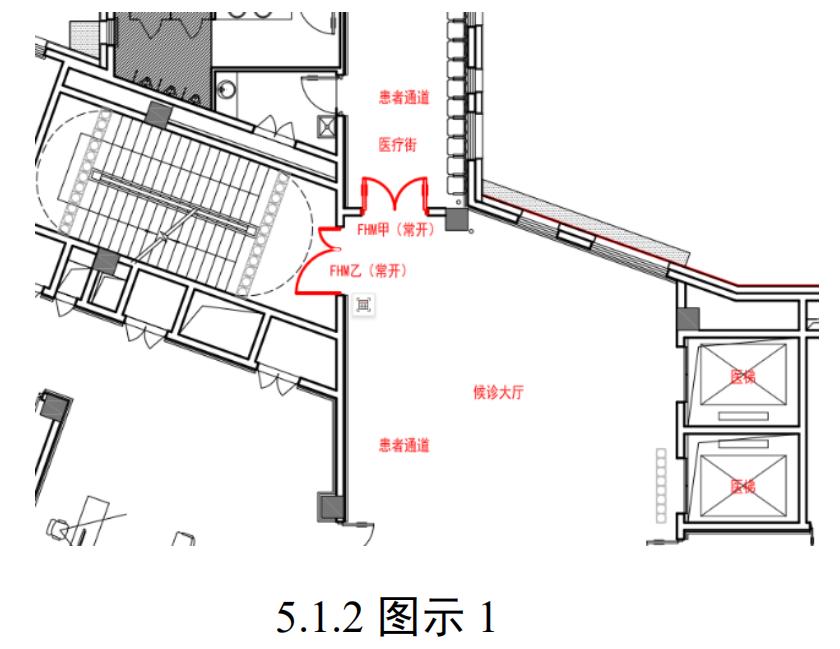

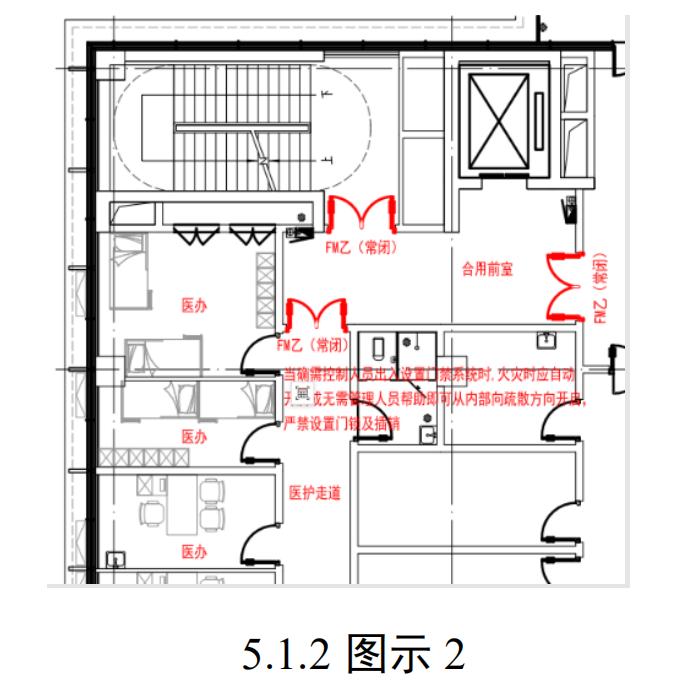

5.1.2 患者经常通行的疏散走道、楼梯间、前室的防火门应为常开防火门,并采用平开门,火灾时可自动关闭;医护人员通行流线上的防火门可设置常闭,当确需控制人员出入设置门禁系统时,火灾时应自动开启或无需管理人员帮助即可从内部向疏散方向开启,严禁设置门锁及插销。

5.1.3 采用门禁系统的双扇防火门的顺序关闭装置应避免与门禁装置冲突,门禁系统的设置不应影响防火门的顺序启闭。

5.1.4 手术部(室)、ICU、NICU、EICU、CCU等重症监护室因洁净需求而设置的自动滑移启闭门可以作为疏散门,火灾时门禁应能自动释放,且可手动开启。

5.1.5 精神专科医院中消防救援入口应与患者活动区域的门窗统筹设计,不应设置在有防护栏杆的开启部位,并且在开启或破拆后可供进入的净尺寸应满足《建筑防火通用规范》GB55037中关于消防救援窗的相关要求。

5.1.6 特定场所应按楼层或分区设置垃圾暂存间,并采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙和1.00h楼板及乙级防火门窗与其他部位分隔。暂存间应能容纳区域内一天的医疗垃圾和生活垃圾暂存量,暂存间宜靠近污物通道,不应占用疏散走道、楼梯间、前室等疏散通道。

5.1.7 智能化物流传输系统宜在楼层出口处设置物流隔间,物流隔间墙体的耐火极限不应低于2.00h,物流隔间门的耐火极限不应低于甲级防火门的要求。当未采用防火隔间时,应在各层物流管井终端设置甲级防火门、窗进行分隔,火灾状态下应能联动关闭。

5.1.8 智能化物流传输系统在穿越水平防火分隔部位时,应设置有效的防火分隔措施,且需确保系统运行时物流传输设施能正常穿越。在火灾时能自动关闭,关闭后不应受到传输设施的干涉,应能确保防火分隔区域的密闭完整。

5.1.9 医疗建筑特定场所中火灾自动报警系统消防联动控制器应具有切断火灾区域及相关区域的非消防电源功能;当确认是非供电线路发生火灾,可先不切断电源,对于正常使用电源,仅当特定场所内自动喷淋系统、消火栓系统动作前切断非消防电源。

5.1.10 医疗建筑特定场所中非消防负荷的末端配电箱应设置电弧故障火灾探测器,对下一级线路的电弧故障情况进行分析,当检测到电弧故障时,发出声光报警信号,同时将故障信息传送到监控中心;对供电连续性要求较高区域,应经分析或试验确定是否设置电弧故障保护开关。

5.2 门诊部与急诊部

5.2.1 消防疏散应遵循均匀分散、适度预留的总体原则。

5.2.2 疏散宽度计算原则:

5.2.2.1日均门诊量应在可行性研究阶段充分论证,在设计阶段可根据可研报告或院方提供的数据进行取值。

5.2.2.2 门诊患者人数为门诊患者人员密度与其所在区域门诊建筑面积的乘积。

5.2.2.3 陪护家属人数可根据科室特点、所处区位等因素结合项目情况根据患者人数合理计算。

5.2.2.4 医护人员人数与床位数的配比可参照《江苏省三级医疗建筑评审标准实施细则》中的有关规定,并充分结合院方实际运营需求综合判定。

5.2.2.5 疏散总人数应包括门诊患者人数、陪护家属人数、医护人员人数。

5.2.2.6 疏散宽度计算根据疏散总人数,依据《建筑设计防火规范》GB50016中的百人疏散宽度进行计算。

5.2.3 导诊、挂号、收费、取药等部位应合理布置,充分预留人员聚集空间,不得影响疏散通道的有效宽度。

5.3 手术室或手术部,产房

5.3.1 手术室或手术部,产房宜独立设置防火分区,减小其他场所发生火灾后对该区域的影响。

5.3.2 二层及以上的手术部应设置避难间,面积根据手术室数量按每间不少于3㎡计算且不小于30㎡设置,避难间宜利用复合手术室设置。

5.3.3 避难间的外窗应结合消防救援窗设置,供消防救援人员进入的窗口的净高度和净宽度均不宜小于1.5m,下沿距室内地面不宜大于0.9m。避难间的形状应规整,并应采用耐火极限不低于3.00h的防火墙和甲级防火门与其他部位分隔,门洞净宽不应小于1.4米,其他要求参照《建筑设计防火规范》GB50016及《建筑防火通用规范》GB55037的相关要求。

5.3.4 当同一楼层中手术部设置多个防火分区时,在两个防火分区的交接部位宜采用走道相通并设置甲级防火门,便于危重病人的转运。

5.3.5 手术部内的疏散走道应考虑推床转运的宽度,走道净宽不应小于2.4米,转弯处适当放宽,保证病床、辅助疏散人员及维生设备的随床通行。

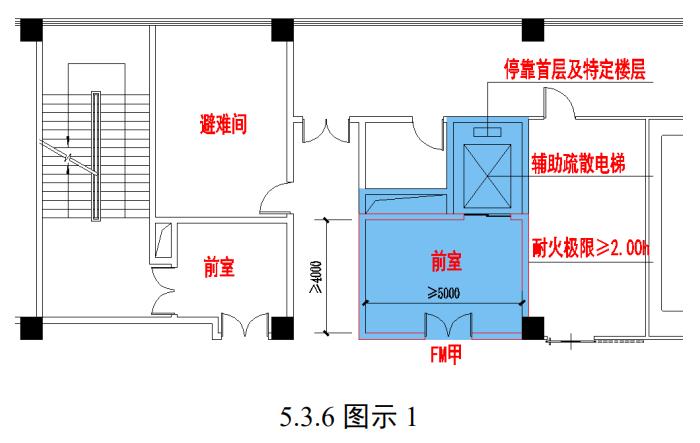

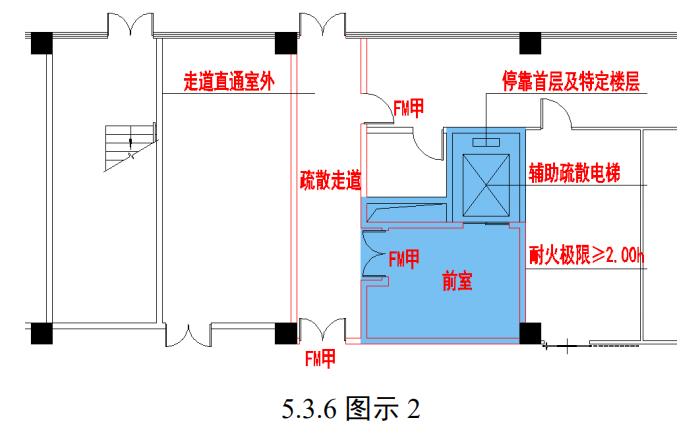

5.3.6 手术部应设置火灾时辅助疏散的医用电梯,应同时满足以下要求:

1.应具有在火灾时仅停靠特定楼层和首层的功能;

2.电梯附近的明显位置应设置标示电梯用途的标志和操作说明;

3.电梯应分散布置并靠近疏散楼梯;

4.应在入口处设置前室,采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙和甲级防火门与其他部位分隔;前室的最小尺寸不应小于5m×4m;

5.电梯的其他要求应符合《建筑设计防火规范》GB50016及《建筑防火通用规范》GB55037有关消防电梯的规定。

6.在首层的疏散走道应采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙和甲级防火门与其他区域分隔,该走道应直通室外安全区域。

7.前室应设置防烟设施,当手术部设置疏散外廊并通过坡道直通室外时可不设置辅助疏散的电梯。

5.3.7 当洁净手术部需设置消火栓系统时,箱体不应设于洁净手术室内,宜设于清洁区域的楼梯口附近或走廊,并能保证2支水枪的充实水柱同时到达手术室内任何部位。

5.3.8 洁净手术室、有创检查和治疗的室内可不设置自动喷水灭火系统;手术室外清洁区域走廊应采用隐蔽型快速响应喷头。

5.3.9 洁净手术部应配置气体灭火器,宜采用二氧化碳灭火器。

5.3.10 洁净手术室或手术部、产房可参照《医院洁净手术部建筑技术规范》GB 50333的要求,按照无窗房间设置排烟系统及补风系统。

5.3.11 总长度超过20m,被门分隔成若干段小于20m的疏散走道、经常有人停留或可燃物较多且建筑面积大于50㎡带套间的无可开启外窗房间应设置排烟设施及相应的补风措施,但排烟口的设置可按空间净高不大于3m的走道或者室内场所的要求执行。

5.3.12 洁净区内的排烟口及补风口应采取防倒灌及防泄漏措施,排烟口应采用板式排烟口。洁净区内的排烟阀应采用嵌入式安装方式,排烟阀表面应易于清洗、消毒。与其相连通的排烟及补风系统的进出风口处应设置防止昆虫进入的措施。

5.3.13 手术室专用避难间内,应预留应急电源,设置专用医疗设备电源接口,并设置明显标志,该电源不得作为其他设备使用,其负荷等级满足一级负荷中特别重要负荷的要求,相邻区域发生火灾时该电源不应被切除。

5.4 普通病房,重症监护病房

5.4.1 病房护理单元内宜设置供陪护人员使用的卧具、床品等的储藏室,不应占用疏散走道放置,病房走道净宽度不应小于2.40m。

5.4.2 32m以上的护理单元宜在外墙部位增设连通病房与避难间的连廊,各层连廊应与疏散楼梯、安全出口或室外安全区域连通。

5.4.3 新建医院重症监护病房宜独立设置防火分区,减小其他场所火灾对重症监护室的影响。

5.4.4 重症监护病房及行动不能自理或部分不能自理的病房护理单元应设置火灾时辅助疏散的医用电梯。

5.4.5 病房疏散人数应根据科室特点计算陪护人数,应同时计算护工及家属人数,并按数量最多的一层计算疏散宽度。

5.4.6 护理单元、康复单元的患者数量按照各护理单元、康复单元的床位数进行计算。

5.4.7 重症监护病房专用避难间内,应预留应急电源,设置专用医疗设备电源接口,并设置明显标志,该电源不得作为其他设备使用,其负荷等级满足一级负荷中特别重要负荷的要求,相邻区域发生火灾时该电源不应被切除。

5.4.8 普通病房,重症监护病房内走道机械排烟系统宜独立设置,并设置相应的机械补风系统。采用自然排烟的,有条件时宜采用与火灾报警系统联动的自动排烟窗。

5.4.9 避难间可采用自然通风方式防烟,但应至少有一侧外墙具有可开启外窗,其可开启有效面积应不小于该避难间地面面积的2%,且应不小于2.0㎡。如防烟窗(口)不满足要求,则应设置机械加压送风系统,同时在外墙设置可开启外窗,其有效面积应不小于该避难层(间)地面面积的1%。封闭避难间与疏散走道之间的压差应保证25Pa~30Pa。

5.4.10 设置机械加压送风系统的避难间,宜进行竖向设计和采用防火风口(自垂百叶防火风口),并应采取有效措施满足每层避难间机械加压送风均匀的要求。计算送风量宜按下式计算

Lb=L1+L2

式中:Lb——避难间的机械加压送风量;

L1——所有的避难间满足GB51251-2017第3.4.3条规定的送风量m3/h;

L2——着火层避难间门开启时,保证门洞处一定风速的送风量(m3/s);其中门洞风速按0.7m/s计算。

5.5 药房、制剂室

5.5.1 药房内不应设置休息室、办公室。

5.5.2 药房内酒精等易燃、易爆危险物品应储存在危险品库内,禁止储存在地下室内,不应与其他药品混存。

5.5.3 其他药房、静脉药物配置中心等药学部用房应设在独立建筑内或建筑内的独立区域内,采用耐火极限不低于2.00h的隔墙、1.00h的楼板与其他部位进行防火分隔,隔墙上开设的门窗应采用乙级防火门、窗。

5.5.4 存储精神麻醉类药房应采用耐火极限不低于2.00h的隔墙、1.00h的楼板与其他药品储藏空间进行防火分隔,隔墙上开设的门窗应采用乙级防火门、窗。

5.5.5 药房采用自动发药设备时,传送设备应避免穿越防火分区间的防火墙或防火分隔墙,若不可避免则应采取相应的防火封堵措施,保证火灾时的防火分隔完整有效。

5.5.6 当药房与取药窗口组合设置时,药房和取药窗口之间应采用乙级防火门、窗进行分隔。

5.5.7 药房、制剂室单间建筑面积不大于100㎡时,其火灾危险等级按中危险级II级确定;单间建筑面积大于100㎡时,其火灾危险等级按仓库危险级II级确定。

5.5.8 药房、制剂室内明敷电气线路时,应穿金属管或敷设在封闭式金属线槽内,堆放的药品应与电闸、电气线路保持安全距离。药房内宜采用低温照明灯具,其配电箱及电气开关应安装在药品库房外。

5.5.9 储存有大量的可能突然放散大量有害气体或爆炸危险气体的药房、制剂室应设置事故通风系统,且满足防爆泄压设计要求。

5.6 放射科、核医学科

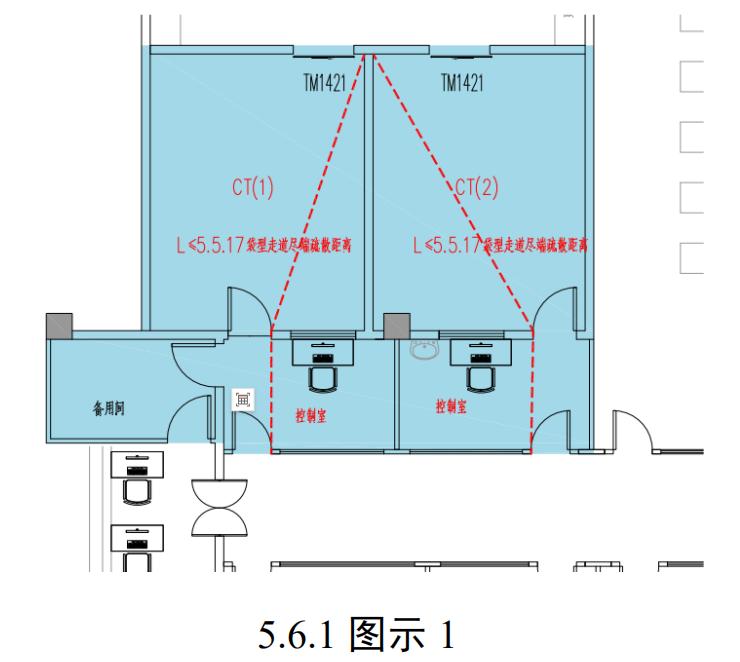

5.6.1 放射科设备室可利用相邻控制室的疏散门进行疏散,但应保证设备室最远点至控制室疏散门的直线距离满足GB50016中第5.5.17尽端疏散距离的要求。

5.6.2 放射科采用的防护门、防护窗宜能满足乙级防火门窗耐火极限的要求。

5.6.3 影像中心机房(CT室、MR室、数字肠胃室、钼钯室、乳腺室等)、介入中心机房(DSA室)、核医学科机房(PEC机房、ECT机房、PET/CT机房)、放射治疗机房(直线加速器机房、模拟机房等)等贵重设备机房宜采用气体灭火系统或高压细水雾系统。当设置高压细水雾系统时,可不设置排烟系统;设置气体灭火系统时,还需按GB50370-2005第6.0.4条要求设置灭火后的通风换气系统。

5.6.4 放射科、核医学科的胶片室、生化检验及实验室、病理室应设置事故通风系统。

5.7 医学实验室

5.7.1 实验室使用的汽油、酒精等易燃危险品,乙醚、丙酮等自燃危险品,乙炔、氢气等爆炸危险品及其他危险品应存放在单独建造的库房或建筑内部的指定房间内,远离热源和可燃物,避免阳光直射。当设置在建筑物内部时,应采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙和甲级防火门与其他部位分隔。

5.7.2 生物实验室的耐火等级不应低于二级,且应采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙和甲级防火门与其他部位分隔。

5.7.3 甲、乙类化学品应单独存放,不应与其他试剂混放,且应放置在阴凉通风处。

5.7.4 负压实验室、有生物危害的实验室内可不设置自动灭火系统。

5.8 病案资料库

5.8.1 病案资料库应采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙和甲级防火门与其他部位分隔。

5.8.2 库房应采用气体灭火系统或高压细水雾灭火系统。

5.8.3 库房内不应使用卤钨灯、碘钨灯及60瓦以上的白炽灯等移动照明灯具。

5.8.4 库房内灯具、电器装置和电气线路应与病案保持安全距离。配电箱及电气开关,应安装在库房外。

5.8.5 库房内温度应适宜,当温度较高时应采取降温措施。

5.9 UPS设备房

5.9.1 UPS设备房出口应设置向疏散方向开启且能自动关闭的甲级防火门,并应保证在任何情况下能从设备房间内打开。

5.9.2 200kVA及以上的UPS或100kWh以上的蓄电池组,应设置蓄电池间,并应满足结构荷载、消防、环境温湿度要求。

5.9.3 UPS设备房内应设置自动喷水灭火系统或气体灭火系统,当采用湿式系统时,应采用K≥115大流量快速响应喷头。

5.9.4 蓄电池组的电缆引出线应采用穿管敷设,且穿管引出端应靠近蓄电池的引出端。在穿墙处应用耐酸瓷管或聚氯乙烯硬管穿线,在进出口端采用耐酸材料封堵。电缆弯曲半径应符合电缆敷设要求,电缆穿管露出地面高度可低于蓄电池的引出端子200mm~300mmm。

5.9.5 蓄电池室中可能产生静电的设备和管道应采取防静电措施。

5.9.6 UPS设备房内不应有与其运行及防护无关的设备管道通过。

5.9.7 UPS设备房内绝缘体的静电电位不应大于1kV;防静电地板的基材应采用钢、铝或其他有足够机械强度的难燃材料制成。

5.9.8 UPS设备房内应设置火灾自动报警系统,并应同时设置两组独立的火灾探测器,宜设置管路吸气式火灾探测报警系统。

5.9.9 UPS设备房内电气线路应设置电气火灾监控探测器,并宜具有温度探测功能。

5.9.10 设备房内UPS选择应符合《不间断电源设备》GB 7260的相关要求。UPS应具有遥控、遥信、遥测功能,具有电池监测及保护系统。遥信应具备相应的报警功能:UPS过载报警、输入超限报警、过温报警、电池故障报警、蓄电池放电报警等。

5.9.11 蓄电池室,应采取防止形成爆炸条件的措施。除了保持良好的通风,还应采用防爆型灯具;通风机、室内照明线路应采用穿管暗敷;室内不得装设开关、插座及配电箱;通风机、空调均应为防爆式。

5.9.12 UPS设备房的环境温度应保持在18°C~28°C,相对湿度保持在30%~75%,室内应保持微正压。

5.9.13 蓄电池室应设置可燃气体探测报警装置,并与排风系统联动。

5.9.14 若UPS设备房内的电池组在充电或存放过程中会产生氢气,则需按GB 50736第6.3.9.1、6.3.2.2条要求设置换气次数不应小于12次/h的全面通风及事故通风系统,且做到空气不应循环使用;UPS设备房内如设置气体灭火系统的,则还需按GB 50370第6.0.4条要求设置灭火后的通风换气系统。

[当宁消防网-消防产品之家。当宁消防网为您提供各消防器材的消防产品手册、说明书、检测报告、图片视频等资料,还有各种消防设备的评测、资讯、报价等]